| Apreciem, meus leitores,

Uma forte discussão,

Que tive com Zé Pretinho,

Um cantador do sertão,

O qual, no tanger do verso,

Vencia qualquer questão. Um dia, determinei

A sair do Quixadá —

Uma das belas cidades

Do estado do Ceará

Fui até o Piauí

Ver os cantores de lá. Me hospedei na Pimenteira,

Depois em Alagoinha;

Cantei no Campo Maior

No Angico e na Baixinha

De lá tive um convite

Para cantar na Varzinha. Quando cheguei na Varzinha,

Foi de manhã bem cedinho;

Então, o dono da casa

Me perguntou sem carinho:

— Cego, você não tem medo

Da fama de Zé Pretinho? Eu lhe disse: — Não, senhor,

Mas da verdade eu não zombo!

Mande chamar esse preto,

Que eu quero dar-lhe um tombo —

Ele chegando, um de nós

Hoje há de arder o lombo! O dono da casa disse:

Zé Preto, pelo comum,

Dá em dez ou vinte cegos —

Quanto mais sendo só um!

Mando já ao Tucumanzeiro

Chamar o Zé do Tucum. Chamando um dos filhos, disse:

— Meu filho, você vá já

Dizer ao José Pretinho

Que desculpe eu não ir lá —

E que ele, como sem falta,

Hoje à noite venha cá. Em casa do tal Pretinho

Foi chegando o portador,

E dizendo: — Lá em casa

Tem um cego cantador

E meu pai manda dizer-lhe

Que vá tirar-lhe o calor! Zé Pretinho respondeu:

— Bom amigo é quem avisa!

Menino, dizei ao cego

Que vá tirando a camisa,

Mande benzer logo o lombo,

Porque vou dar-lhe uma pisa! Tudo zombava de mim

E eu ainda não sabia

Se o tal do Zé Pretinho

Vinha para a cantoria.

Às cinco horas da tarde,

Chegou a cavalaria. O preto vinha na frente,

Todo vestido de branco,

Seu cavalo encapotado,

Com o passo muito franco.

Riscaram de uma só vez,

Todos no primeiro arranco. Saudaram o dono da casa

Todos com muita alegria,

E o velhote, satisfeito,

Folgava alegre e sorria.

Vou dar o nome do povo

Que veio pra cantoria: Vieram o capitão Duda,

Tonheiro, Pedro Galvão,

Augusto Antônio Feitosa,

Francisco Manuel Simão,

Senhor José Campineiro,

Tadeu e Pedro Aragão. O José das Cabeceiras

E seu Manoel Casado,

Chico Lopes, Pedro Rosa

E o Manoel Bronzeado,

Antônio Lopes de Aquino

E um tal de Pé-Furado. Amadeu, Fábio Fernandes,

Samuel e Jeremias,

O senhor Manoel Tomás,

Gonçalo, João Ananias,

E veio o vigário velho,

Cura de Três Freguesias. Foi dona Merandolina,

Do grêmio das professoras,

Levando suas duas filhas,

Bonitas, encantadoras —

Essas eram da igreja

As mais exímias cantoras. Foi também Pedro Martins,

Alfredo e José Raimundo,

Senhor Francisco Palmeira,

João Sampaio e Facundo

E um grupo de rapazes

Do batalhão vagabundo. Levaram o negro pra sala

E depois para a cozinha;

Lhe ofereceram um jantar

De doce, queijo e galinha —

Para mim, veio um café

E uma magra bolachinha. Depois, trouxeram o negro,

Colocaram no salão,

Assentado num sofá,

Com a viola na mão,

Junto duma escarradeira,

Para não cuspir no chão. Ele tirou a viola

Dum saco novo de chita,

E cuja viola estava

Toda enfeitada de fita.

Ouvi as moças dizendo:

— Oh, que viola bonita! Então, para eu me sentar,

Botaram um pobre caixão,

Já velho, desmantelado,

Desses que vêm com sabão.

Eu sentei-me, ele vergou

E me deu um beliscão. Eu tirei a rabequinha

De um pobre saco de meia,

Um pouco desconfiado

Por está em terra alheia.

Aí umas moças disseram:

— Meu Deus, que rabeca feia! Um disse a Zé Pretinho:

— A roupa do cego é suja!

Botem três guardas na porta,

Para que ele não fuja.

Cego feio, assim de óculos,

Só parece uma coruja! E disse o capitão Duda,

Como homem mui sensato:

— Vamos fazer uma bolsa!

Botem dinheiro no prato —

Que é o mesmo que botar

Manteiga em venta de gato! Disse mais: — Eu quero ver

Pretinho espalhar os pés!

E para os dois contendores

Tirei setenta mil réis,

Mas vou completar oitenta —

Da minha parte, dou dez! Me disse o capitão Duda:

— Cego, você não estranha!

Este dinheiro do prato,

Eu vou lhe dizer quem ganha:

Só pertence ao vencedor —

Nada leva quem apanha! E nisto as moças disseram:

— Já tem oitenta mil réis,

Porque o bom capitão Duda,

Da parte dele, deu dez…

Se acostaram a Zé Pretinho,

Botaram mais três anéis. Então disse Zé Pretinho:

— De perder não tenho medo!

Esse cego apanha logo —

Falo sem pedir segredo!

Como tenho isto por certo,

Vou pondo os anéis no dedo... Afinemos o instrumento,

Entremos na discussão!

O meu guia disse a mim:

— O negro parece o Cão!

Tenha cuidado com ele,

Quando entrarem na questão! Então eu disse: — Seu Zé,

Sei que o senhor tem ciência —

Me parece que é dotado

Da Divina Providência!

Vamos saudar este povo,

Com sua justa excelência! P. — Sai daí, cego amarelo,

Cor de couro de toucinho!

Um cego da tua forma

Chama-se abusa-vizinho —

Aonde eu botar os pés,

Cego não bota o focinho! C. — Já vi que seu Zé Pretinho

É um homem sem ação —

Como se maltrata o outro

Sem haver alteração?!...

Eu pensava que o senhor

Tinha outra educação! P. — Esse cego bruto, hoje,

Apanha, que fica roxo!

Cara de pão de cruzado,

Testa de carneiro mocho —

Cego, tu és o bichinho,

Que comendo vira o cocho! C. — Seu José, o seu cantar

Merece ricos fulgores;

Merece ganhar na sala

Rosas e trovas de amores —

Mais tarde, as moças lhe dão

Bonitas palmas de flores! P. — Cego, eu creio que tu és

Da raça do sapo sunga!

Cego não adora a Deus —

O deus do cego é calunga!

Aonde os homens conversam,

O cego chega e resmunga! | C. — Zé Preto, não me aborreço

Com teu cantar tão ruim!

Um homem que canta sério

Não trabalha verso assim —

Tirando as faltas que tem,

Botando em cima de mim! P. — Cala-te, cego ruim!

Cego aqui não faz figura!

Cego, quando abre a boca,

É uma mentira pura —

O cego, quanto mais mente,

Ainda mais sustenta e jura! C. — Esse negro foi escravo,

Por isso é tão positivo!

Quer ser, na sala de branco,

Exagerado e altivo —

Negro da canela seca

Todo ele foi cativo! P. — Eu te dou uma surra

De cipó de urtiga,

Te furo a barriga,

Mais tarde tu urra!

Hoje, o cego esturra,

Pedindo socorro —

Sai dizendo: — Eu morro!

Meu Deus, que fadiga!

Por uma intriga,

Eu de medo corro! C. — Se eu der um tapa

No negro de fama,

Ele come lama,

Dizendo que é papa!

Eu rompo-lhe o mapa,

Lhe rompo de espora;

O negro hoje chora,

Com febre e com íngua —

Eu deixo-lhe a língua

Com um palmo de fora! P. — No sertão, peguei

Cego malcriado —

Danei-lhe o machado,

Caiu, eu sangrei!

O couro eu tirei

Em regra de escala:

Espichei na sala,

Puxei para um beco

E, depois de seco,

Fiz mais de uma mala! C. — Negro, és monturo,

Molambo rasgado,

Cachimbo apagado,

Recanto de muro!

Negro sem futuro,

Perna de tição,

Boca de porão,

Beiço de gamela,

Vento de moela,

Moleque ladrão! P. — Vejo a coisa ruim —

O cego está danado!

Cante moderado,

Que não quero assim!

Olhe para mim,

Que sou verdadeiro,

Sou bom companheiro —

Canto sem maldade

E quero a metade,

Cego, do dinheiro! C. — Nem que o negro seque

A engolideira,

Peça a noite inteira

Que eu não lhe abeque —

Mas esse moleque

Hoje dá pinote!

Boca de bispote,

Vento de boeiro,

Tu queres dinheiro?

Eu te dou chicote! P. — Cante mais moderno,

Perfeito e bonito,

Como tenho escrito

Cá no meu caderno!

Sou seu subalterno,

Embora estranho —

Creio que apanho

E não dou um caldo...

Lhe peço, Aderaldo,

Que reparta o ganho! C. — Negro é raiz

Que apodreceu,

Casco de judeu!

Moleque infeliz,

Vai pra teu país,

Se não eu te surro,

Te dou até de murro,

Te tiro o regalo —

Cara de cavalo,

Cabeça de burro! P. — Fale de outro jeito,

Com melhor agrado —

Seja delicado,

Cante mais perfeito!

Olhe, eu não aceito

Tanto desespero!

Cantemos maneiro,

Com verso capaz —

Façamos a paz

E parto o dinheiro! C. — Negro careteiro,

Eu te rasgo a giba,

Cara de gariba,

Pajé feiticeiro!

Queres o dinheiro,

Barriga de angu,

Barba de guandu,

Camisa de saia,

Te deixo na praia,

Escovando urubu! P. — Eu vou mudar de toada,

Pra uma que mete medo —

Nunca encontrei cantador

Que desmanchasse este enredo:

É um dedo, é um dado, é um dia,

É um dia, é um dado, é um dedo! C. — Zé Preto, esse teu enredo

Te serve de zombaria!

Tu hoje cegas de raiva

E o Diabo será teu guia —

É um dia, é um dedo, é um dado,

É um dado, é um dedo, é um dia! P. — Cego, respondeste bem,

Como quem fosse estudado!

Eu também, da minha parte,

Canto versos aprumado —

É um dado, é um dia, é um dedo,

É um dedo, é um dia, é um dado! C. — Vamos lá, seu Zé Pretinho,

Porque eu já perdi o medo:

Sou bravo como um leão,

Sou forte como um penedo

É um dedo, é um dado, é um dia,

É um dia, é um dado, é um dedo! P. — Cego, agora puxa uma

Das tuas belas toadas,

Para ver se essas moças

Dão algumas gargalhadas —

Quase todo o povo ri,

Só as moças 'tão caladas! C. — Amigo José Pretinho,

Eu nem sei o que será

De você depois da luta —

Você vencido já está!

Quem a paca cara compra

Paca cara pagará! P. — Cego, eu estou apertado,

Que só um pinto no ovo!

Estás cantando aprumado

E satisfazendo o povo —

Mas esse tema da paca,

Por favor, diga de novo! C. — Disse uma vez, digo dez —

No cantar não tenho pompa!

Presentemente, não acho

Quem o meu mapa me rompa —

Paca cara pagará,

Quem a paca cara compra! P. — Cego, teu peito é de aço —

Foi bom ferreiro que fez —

Pensei que cego não tinha

No verso tal rapidez!

Cego, se não é maçada,

Repete a paca outra vez! C. — Arre! Que tanta pergunta

Desse preto capivara!

Não há quem cuspa pra cima,

Que não lhe caia na cara —

Quem a paca cara compra

Pagará a paca cara! P. — Agora, cego, me ouça:

Cantarei a paca já —

Tema assim é um borrego

No bico de um carcará!

Quem a caca cara compra,

Caca caca cacará! Houve um trovão de risadas,

Pelo verso do Pretinho.

Capitão Duda lhe disse

— Arreda pra lá, negrinho!

Vai descansar o juízo,

Que o cego canta sozinho! Ficou vaiado o pretinho

E eu lhe disse: — Me ouça,

José: quem canta comigo

Pega devagar na louça!

Agora, o amigo entregue

O anel de cada moça! Me desculpe, Zé Pretinho,

Se não cantei a teu gosto!

Negro não tem pé, tem gancho;

Tem cara, mas não tem rosto —

Negro na sala dos brancos

Só serve pra dar desgosto! Quando eu fiz estes versos,

Com a minha rabequinha,

Busquei o negro na saia,

Mas já estava na cozinha —

De volta, queria entrar

Na porta da camarinha! |

Há meses a campainha desta casa pifou. Era uma daquelas bem vagabundas que sequer se ligam à rede elétrica, funcionando à pilha mesmo. Desde então, atender a quem quer que nos venha visitar ficou um pouquinho complicado. Ninguém escuta quem bate. O vestíbulo da casa é extenso e, como fica todo o mundo socado em seus quartos, há sempre aquela apreensão, ao mínimo ruído metálico, de que estejam batendo no portão. Derrubam um caneco pela área do alpendre e já tem gente saindo do quarto e gritando que há alguém à porta. Um dia desses, em rara e felizmente efêmera ocasião, uma araponga resolveu figurar próximo ao rio, perto de casa. Esse episódio foi um inferno e, por infeliz coincidência, houve visitas, evidentemente não atendidas. Todo o mundo se conformara.

Há meses a campainha desta casa pifou. Era uma daquelas bem vagabundas que sequer se ligam à rede elétrica, funcionando à pilha mesmo. Desde então, atender a quem quer que nos venha visitar ficou um pouquinho complicado. Ninguém escuta quem bate. O vestíbulo da casa é extenso e, como fica todo o mundo socado em seus quartos, há sempre aquela apreensão, ao mínimo ruído metálico, de que estejam batendo no portão. Derrubam um caneco pela área do alpendre e já tem gente saindo do quarto e gritando que há alguém à porta. Um dia desses, em rara e felizmente efêmera ocasião, uma araponga resolveu figurar próximo ao rio, perto de casa. Esse episódio foi um inferno e, por infeliz coincidência, houve visitas, evidentemente não atendidas. Todo o mundo se conformara.

Sou um bicho-do-mato. Agora sei que sou. Depois de tanto teimar que não, percebo que o que mais faço é assumir a postura de um bicho-do-mato. Seja na saída desazada, em que a conversa não se faz fluida, em desarmonia com o assunto discutido pelos demais que me acompanham, seja no modo acabrunhado como cumprimento os outros, como economizo no jeito de expor afabilidade. Costumava me chamar assim um tio quando, ainda muito novo, com meus seis ou sete anos, em meio a uma roda de parentes, sempre muito barulhentos e numerosos, me expunha, por livre e espontânea pressão dos pais. “Ei, bicho-do-mato! Vem cá!”, e me puxava e me punha no colo, com a simpatia de homem falante, piadista e bom.

Sou um bicho-do-mato. Agora sei que sou. Depois de tanto teimar que não, percebo que o que mais faço é assumir a postura de um bicho-do-mato. Seja na saída desazada, em que a conversa não se faz fluida, em desarmonia com o assunto discutido pelos demais que me acompanham, seja no modo acabrunhado como cumprimento os outros, como economizo no jeito de expor afabilidade. Costumava me chamar assim um tio quando, ainda muito novo, com meus seis ou sete anos, em meio a uma roda de parentes, sempre muito barulhentos e numerosos, me expunha, por livre e espontânea pressão dos pais. “Ei, bicho-do-mato! Vem cá!”, e me puxava e me punha no colo, com a simpatia de homem falante, piadista e bom.  Quando interpretou “Acauã”, de Zé Dantas, decantou o que há de mais puro e representativo da seca na fauna do semi-árido, através da descrição lamuriosa da ave agoureira. Essa canção, de tão recheada de beleza e de poesia, me inspirou a escrever as minhas primeiras décimas, aos moldes do gênero popular, que têm por título e mote “A Acauã de novo ilustra/ Triste seca no sertão”, que pode ser lida neste blogue através deste

Quando interpretou “Acauã”, de Zé Dantas, decantou o que há de mais puro e representativo da seca na fauna do semi-árido, através da descrição lamuriosa da ave agoureira. Essa canção, de tão recheada de beleza e de poesia, me inspirou a escrever as minhas primeiras décimas, aos moldes do gênero popular, que têm por título e mote “A Acauã de novo ilustra/ Triste seca no sertão”, que pode ser lida neste blogue através deste  Quando registrou o corriqueiro e o pitoresco da crônica sertaneja, cheia, até a tampa, de um humor inigualável, como foi o caso da canção “Samarica Parteira” (de Zé Dantas), “Dezessete e setecentos” (de Miguel Lima), “Não vendo nem troco” (com Gozaguinha), “O forró de Mané Vito” (com Zé Dantas), “Derramaram o gai” (com Zé Dantas), “Siri jogando bola” (com Zé Dantas), “Lorota boa” (com Humberto Teixeira), “Galo Garnizé” (com Miguel Lima), “Lá vai pitomba!” (com Onildo Almeida), “Ovo de codorna” (de Severino Ramos), “Capim novo” (de José Clementino, recentemente falecido), “Buraco de tatu” (de Jadir Ambrósio e Jair Silva), “Faz força, Zé” (de Rosil Cavalcante), “O tocador quer beber” (com Carlos Diniz), “Casamento improvisado” (de Rui Morais e Silva) etc., Gonzaga resgatou nessas canções o trocadilho, o sarro, a gozação, através da figura do sujeito preguiçoso, que não quer trabalhar; da metáfora do buraco de tatu; do valentão que acaba o samba no forró de Mané Vito; do pitoresco e do surrealista na imagem do siri jogando bola; da altercação financeira sobre o troco que deveria ser de 16.700 réis; do registro duma carreira desaforada que tomou, em riba de uma bestinha, um dos trabalhadores do Capitão Balbino, atrás de Samarica, uma parteira da região; da descrição supreendente da paixão por uma égua; do festival hilário de lorotas muito criativas; do cabo que se deu ao galo da vizinha por ele ter-lhe beliscado o pé; dos efeitos revigorantes (dizem) do ovo de codorna; do tratamento inovador com “capim novo” para o amigo velho que já está enviesando o serviço, sem energias; da engraçadíssima narrativa de um sujeito medroso que não soube conquistar a donzela e mandou outro indivíduo, mais esperto, fazer o serviço; e por aí vai.

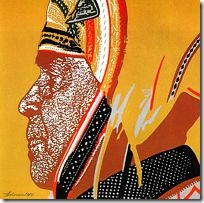

Quando registrou o corriqueiro e o pitoresco da crônica sertaneja, cheia, até a tampa, de um humor inigualável, como foi o caso da canção “Samarica Parteira” (de Zé Dantas), “Dezessete e setecentos” (de Miguel Lima), “Não vendo nem troco” (com Gozaguinha), “O forró de Mané Vito” (com Zé Dantas), “Derramaram o gai” (com Zé Dantas), “Siri jogando bola” (com Zé Dantas), “Lorota boa” (com Humberto Teixeira), “Galo Garnizé” (com Miguel Lima), “Lá vai pitomba!” (com Onildo Almeida), “Ovo de codorna” (de Severino Ramos), “Capim novo” (de José Clementino, recentemente falecido), “Buraco de tatu” (de Jadir Ambrósio e Jair Silva), “Faz força, Zé” (de Rosil Cavalcante), “O tocador quer beber” (com Carlos Diniz), “Casamento improvisado” (de Rui Morais e Silva) etc., Gonzaga resgatou nessas canções o trocadilho, o sarro, a gozação, através da figura do sujeito preguiçoso, que não quer trabalhar; da metáfora do buraco de tatu; do valentão que acaba o samba no forró de Mané Vito; do pitoresco e do surrealista na imagem do siri jogando bola; da altercação financeira sobre o troco que deveria ser de 16.700 réis; do registro duma carreira desaforada que tomou, em riba de uma bestinha, um dos trabalhadores do Capitão Balbino, atrás de Samarica, uma parteira da região; da descrição supreendente da paixão por uma égua; do festival hilário de lorotas muito criativas; do cabo que se deu ao galo da vizinha por ele ter-lhe beliscado o pé; dos efeitos revigorantes (dizem) do ovo de codorna; do tratamento inovador com “capim novo” para o amigo velho que já está enviesando o serviço, sem energias; da engraçadíssima narrativa de um sujeito medroso que não soube conquistar a donzela e mandou outro indivíduo, mais esperto, fazer o serviço; e por aí vai.  O mundo musical do Rei do Baião é um universo que não cabe em si mesmo. Quando musicou as redondilhas menores de Patativa, do poema “A Triste Partida”, não só contribuiu com a popularização da temática do sertanejo flagelado, que deixa seu torrão em busca de vida melhor em outras terras, como também ajudou a levar às demais regiões do País o nome dessa ave candora que tanto nos orgulha com poesia simples, pura e bela. Quando cantou o nosso conterrâneo ilustre Aderaldo Ferreira de Araújo, o Cego Aderaldo, imortalizando o trava-língua “Quem a paca cara compra paca cara pagará”, criado por Firmino Teixeira do Amaral, o inventor, por sinal, desse gênero temático de poesia (veja este

O mundo musical do Rei do Baião é um universo que não cabe em si mesmo. Quando musicou as redondilhas menores de Patativa, do poema “A Triste Partida”, não só contribuiu com a popularização da temática do sertanejo flagelado, que deixa seu torrão em busca de vida melhor em outras terras, como também ajudou a levar às demais regiões do País o nome dessa ave candora que tanto nos orgulha com poesia simples, pura e bela. Quando cantou o nosso conterrâneo ilustre Aderaldo Ferreira de Araújo, o Cego Aderaldo, imortalizando o trava-língua “Quem a paca cara compra paca cara pagará”, criado por Firmino Teixeira do Amaral, o inventor, por sinal, desse gênero temático de poesia (veja este  Hoje, de manhãzinha, assistindo a uma reportagem sobre o dia do forró, feita por emissora de tevê cearense, pude conferir os depoimentos de alguns músicos sobre a importância da canção de Gonzaga, e um deles, Waldonys, o Garoto Atrevido, como o Rei lhe chamava, disse uma verdade que revela uma das características musicais mais importantes de Gonzagão, um traço que só pode ser encerrado por verdadeiros gênios da música: a canção de Gonzaga é atemporal! Você não escuta um sujeito dizer, ao ouvir uma música sua: “Eita, que essa é das antigas!”. Isso não existe quando o assunto é o Rei do Baião, um artista atualíssimo, principalmente porque cantou um tema imarcescível, que é o tema sertanejo, um assunto perene no inconsciente popular de todo e qualquer nordestino. E, enquanto esse sentimento nordestino, popular, estiver vivo, pulsando dentro do nosso peito, a música de Gonzagão viverá!

Hoje, de manhãzinha, assistindo a uma reportagem sobre o dia do forró, feita por emissora de tevê cearense, pude conferir os depoimentos de alguns músicos sobre a importância da canção de Gonzaga, e um deles, Waldonys, o Garoto Atrevido, como o Rei lhe chamava, disse uma verdade que revela uma das características musicais mais importantes de Gonzagão, um traço que só pode ser encerrado por verdadeiros gênios da música: a canção de Gonzaga é atemporal! Você não escuta um sujeito dizer, ao ouvir uma música sua: “Eita, que essa é das antigas!”. Isso não existe quando o assunto é o Rei do Baião, um artista atualíssimo, principalmente porque cantou um tema imarcescível, que é o tema sertanejo, um assunto perene no inconsciente popular de todo e qualquer nordestino. E, enquanto esse sentimento nordestino, popular, estiver vivo, pulsando dentro do nosso peito, a música de Gonzagão viverá!